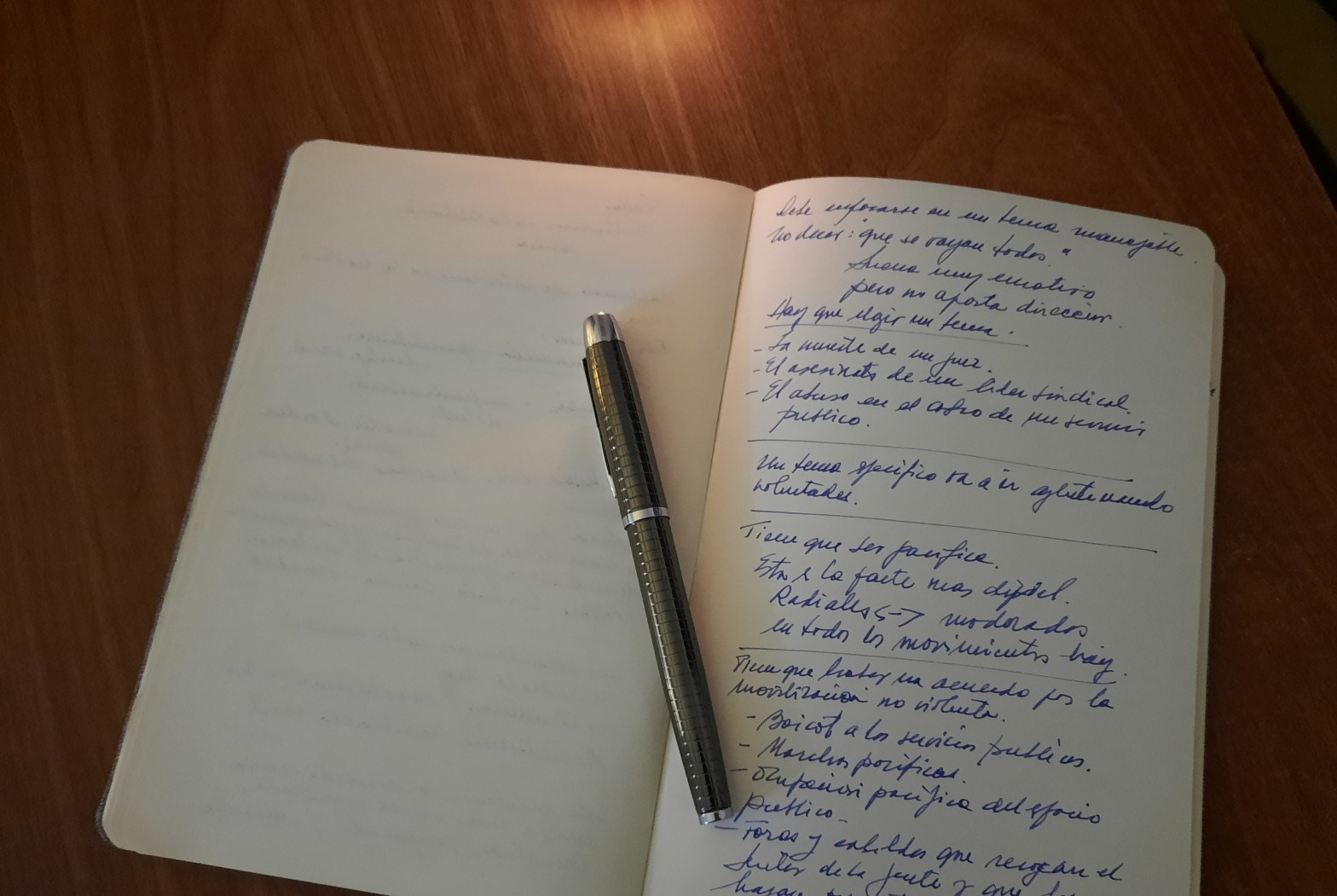

Hace un par de años me compré una lapicera a tinta. Con ella escribo los borradores de estos mínimos ensayos y a veces sólo ideas sueltas que servirán para un poema o una pequeñísima historia de Instagram.

¿Cuántos miles de palabras habré escrito desde los ochos años? No estoy contando palabras, la verdad. Estoy contando instantes, ciertas epifanías chiquititas, unos enojos monumentales, tristezas que equilibraban el exceso del placer.

Hablo de mí. No sé de otras personas que escriben. ¿Por qué seguir ahondando en el alma, indagar en fugaces momentos de luz y tropiezos fortuitos?

Escribo a distancia sideral de los verdaderos escritores y poetas. No es falsa modestia, lo prometo. Hace mucho que leo lo que escriben y mi palabra sigue de lejos su estela, para ver cómo es, no más. Cómo construyen para nosotros universos mágicos, moradas perennes.

Escribo para escapar de lo que controla, de lo que manipula. Escribo para huir de lo que exige disciplina, de lo que impone, aburre y cansa. Escribo como otra forma de ser libre.

Escribo porque no puedo, no quiero, no me sale decir todo con la boca. A veces la voz en el aire se enreda en la anécdota, en el subterfugio de los buenos modales, se diluye distraída en estímulos al cabo inútiles.

El papel se me aparece silencioso, en blanco, siempre disponible, auténtico como sonrisa de niños. Todo lo espera y no reprocha, no exige, no apura.

Quisiera haber escrito más poemas, más prosa sensible al alma de las personas. Porque hay modos de decir las cosas que descubren lo que no está a la vista.

El poema se escabulle en la trastienda de los acontecimientos rutinarios y allí, en secreto, rescata luces, colores y formas que podrían enriquecer una vida, o dos.

En fin, escribo para escapar de lo que controla, de lo que manipula. Escribo para huir de lo que exige disciplina, de lo que impone, aburre y cansa. Escribo como otra forma de ser libre.